[1949年10月10日晚日昇配资,中南海丰泽园的廊灯下]“叶参谋长,您看,我是不是把名单再改改?”毛岸英拿着手稿,声音压得很低。叶子龙摇头:“岸英,婚礼已经定在十五号,可别再磨蹭。”短短一句对话,勾勒出新中国诞生后的第十个夜晚——国事繁忙、家事紧迫,两条线同时压在这个二十八岁的年轻人肩头。

那是一个物资匮乏却热气腾腾的秋天。10月1日的礼炮还在耳畔回响,中央机关彻夜加班制定新政。毛主席白天批阅文件,夜里还在讨论如何安置老区伤残战士。就在这种节奏里,毛岸英提出要把婚事敲定。毛主席先是一愣,随后同意:“国家总要走上正轨,家里也得有个正经日子。”

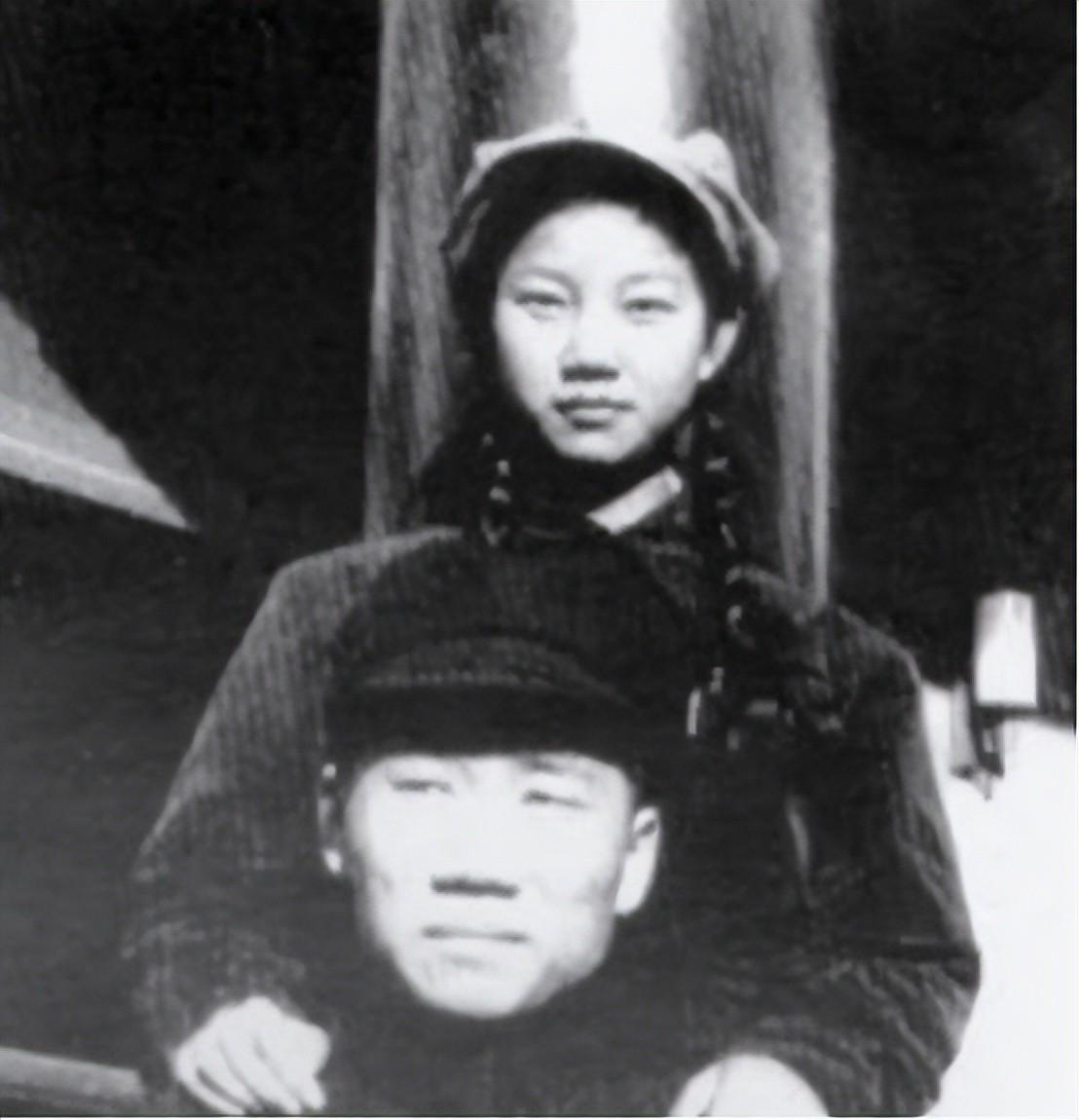

追溯缘起,要回到西柏坡土改小分队。那年,毛岸英带着几条干粮、一本俄文笔记本下乡,刘思齐则负责登记被褥、粮食和农具。秋收时两人忙到深夜,刘思齐困得直打盹,毛岸英递过一只搪瓷缸:“喝口凉水提提神。”没有人想到,这个小动作会把两条年轻的革命生命拴在一起。

其实更早的伏笔藏在延安。1938年,毛主席在中央党校礼堂看话剧《弃儿》,演到小女孩撕心裂肺地喊“妈妈”时,他的手指抖了一下。那个小女孩便是刘思齐。演出结束后,毛主席蹲下身问她姓名,并当场认下干女儿。此事多年被尘封,直到毛岸英兴冲冲跑来报告“我喜欢的姑娘叫刘思齐”,毛主席才哈哈大笑:“原来兜兜转转还是一家人。”

婚礼获批后,一切照节俭原则办。毛岸英找来警卫员,列了几样家具去外面租;押金只有几毛钱。衣服也简单,西装是苏联留学时的旧货,刘思齐的旗袍则是把旧棉布改了版型。唯一花心思的,是客人名单——丈母娘张文秋亲自执笔。

名单送到丰泽园日昇配资,毛主席抽着烟一看,笑意里夹杂着为难。整张纸全是夫人们的名字:何莲芝、陈宗英、王定国、梁淑华、邓颖超、康克清、王光美。毛主席放下烟卷:“岸英,你丈母娘心思细,我理解,可全请女士,不请她们的先生,这不摆明了让我得罪人?”毛岸英摸头傻笑,场面有点尴尬。毛主席想了想:“这样吧,剩下的我亲自补请。”

于是出现了罕见的场景:国家主席、总理、元帅们收到毛主席亲笔请柬。信里用了极简单的格式——年月、地点、薄酌二字,再加“毛泽东敬邀”。没有礼金、没有车队,只有一句诚恳的“星期六下午三时,赏光”。

十五日午后,中南海暖阳正好。周恩来刚主持完第一次全国公安会议,步行十多分钟赶来;朱德把刚签完的文件顺手交给参谋,也没顾上换鞋;刘少奇索性拎着礼物就进了院子。饭桌并不大,十来个人围坐,两条长凳解决所有位次。所谓“规格高”,只因坐席里的每个人都曾在生死考验中并肩。

礼物也朴素:王光美送睡衣一件;邓颖超绣了枕套;彭德怀因战备紧张未能到场,托人带来一本笔记本,扉页写着“莫负韶华”。轮到毛主席,他抱出一件深灰呢大衣:“重庆谈判时买的,仅穿过一次,送给你们。思齐,晚上和岸英一起盖,也算有我的份。”话音落,屋里响起笑声,却没人忽视老人眼角掠过的湿意。

婚礼后不满一年,朝鲜战火骤起。身为长子,毛岸英主动请战。有人劝他:“你父亲少了你撑门面怎么办?”毛岸英回答:“守不住国家,再大的门面也是空的。”彭德怀最终同意,让他当秘书兼翻译——既能用到外语,也稍远离前线。可战争没有“安全岗位”,1950年11月25日清晨,美机刷地压下,弹片掀翻指挥所,毛岸英牺牲时连钢盔都没来得及戴稳。

电报先由周恩来截下,拖到1951年元旦才递给毛主席。李家骥记得,主席那夜来回踱步,找火柴点烟又忘了烟在手里。片刻之后,他说了一句:“岸英只是千千万万志愿军里的一个。”声音很轻,却掷地金石。随后他嘱咐:“思齐正在上学,暂时别告诉她。”

足足三年,毛主席和儿媳每周见面,谈生活、谈读书,从未透露真相。1954年春,刘思齐察觉不对,跑到丰泽园追问。毛主席沉默许久,终于开口:“孩子,岸英三年前走了。”这一声“孩子”像刀子,父女俩一同失声。

后来,组织征求意见,是否将遗骨迁回。毛主席摆手:“青山处处埋忠骨,留在朝鲜也是岸英的战位。”没有仪式,没有护送队,一切从简——与1949年的那场婚礼如出一辙。

毛岸英牺牲七十多年了,他的婚礼仍被中央旧友们念叨:菜是家常菜,桌布是旧床单,客人名单却能写进共和国编年史。当年那句“你这不是让我得罪人嘛”,像极了父亲对儿子的打趣,也像极了老一代革命者骨子里的豁达与清醒——国家与家庭、隆重与节俭、情感与原则,张弛有度,各有分寸。

启远网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。